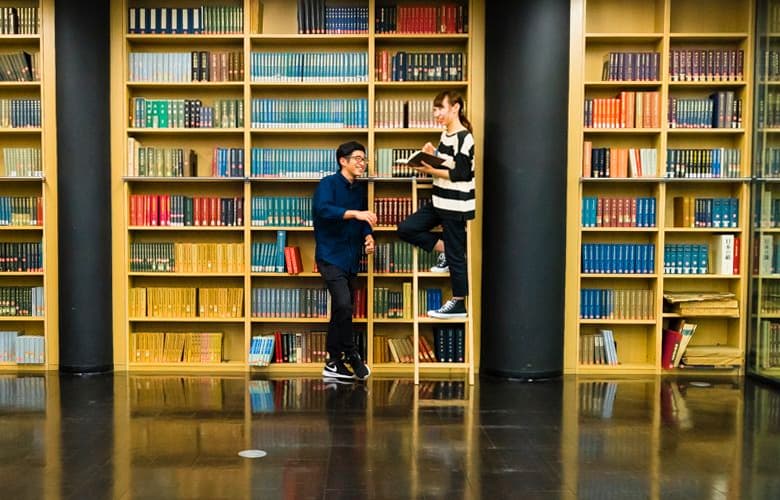

古代

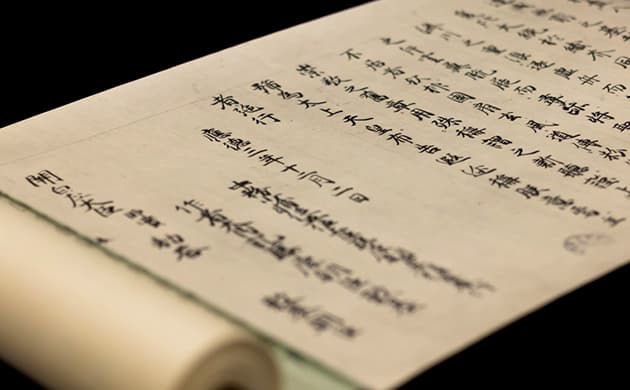

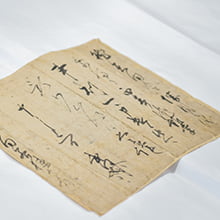

邪馬台国の卑弥呼の時代から、摂関政治・国風文化の平安時代中期くらいまで、様々な時代の問題が取り上げられています。古代の天皇や政変などが人気のテーマです。『日本書紀』をはじめとする六国史や平安時代の貴族の日記(古記録)、さらには木簡などを読み解いて研究します。

論題

- 「蘇我氏の実像」

- 「皇位継承上の女性天皇の位置づけ」

- 「壬申の乱の原因と歴史的意義」

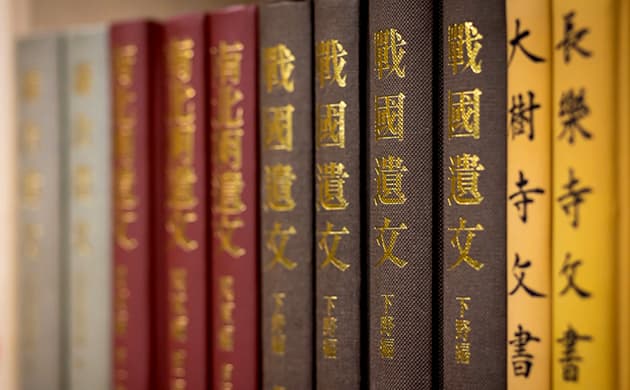

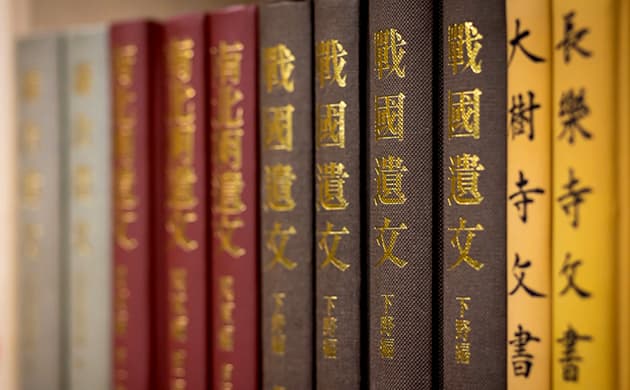

中世

鎌倉時代、室町時代、戦国時代について主に研究します。3人の専任教員で各時代を指導するため、学生は自らの興味に基づき専門的に学ぶことができます。毎年、武士による戦乱や各地の戦国大名、現代社会と大きく異なる中世社会の様々な出来事などをテーマをとして卒業論文を執筆します。

論題

- 「中世武士の乳母と乳母子」

- 「足利義教の政治」

- 「豊臣政権の成立過程について」

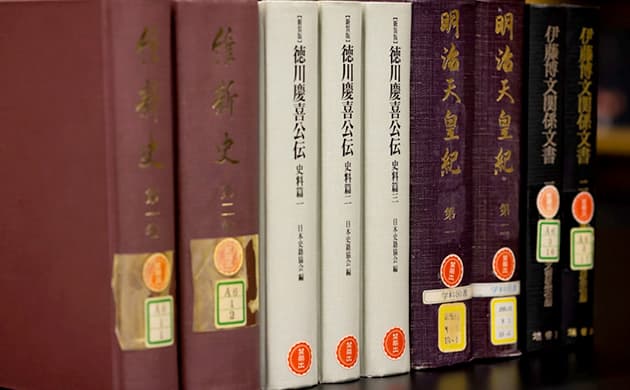

近世

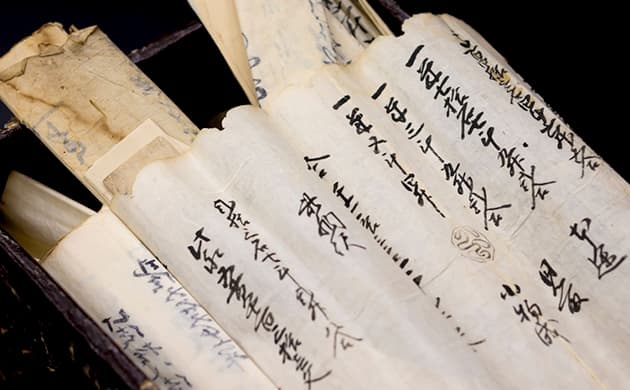

徳川家康の時代から幕末頃までの政治や文化、宗教について様々な視点からアプローチして研究していきます。政治面ではやはり歴代の徳川将軍家、文化面では歌舞伎や芝居など現代とつながるテーマがよく選ばれます。その他、筆で書かれたくずし字を解読し、旅行や人々の日々の暮らしを明らかにすることに挑戦することもあります。

論題

- 「徳川家康と豊臣秀頼の関係」

- 「近世における女性の信仰」

- 「近世における庶民の教育について」

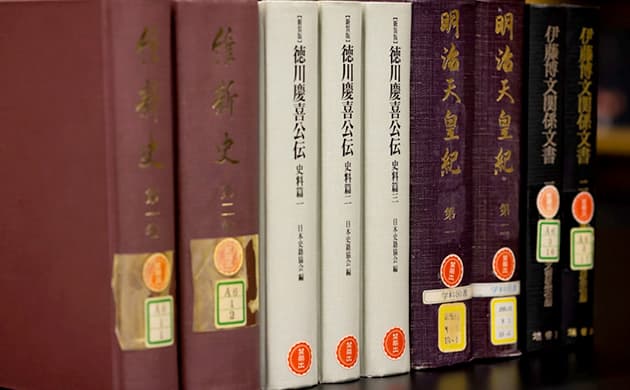

近代

幕末から明治・大正期を経て昭和期(第二次大戦後を含む)に至るまでの時代を扱います。幕末の動乱や明治維新、太平洋戦争について、また戦前の人々の生活や文化もテーマとして選ぶことが多いです。他の時代に比べて、歴史史料の数と種類が圧倒的に多く、政治・外交をはじめ、社会・文化まで幅広い分野の研究テーマを選ぶことができます。

論題

- 「徳川慶喜の政治動向―討幕派への対抗を中心に―」

- 「自動車業界のパイオニアの思想と活動─明治・大正期を中心に─」

- 「関東地方に於ける本土防衛・決戦作戦─沿岸地域を中心に─」